Tom Werneck hat die Jury „Spiel des Jahres“ mitgegründet. Heute stellt er ihre Unabhängigkeit infrage. Ein Interview über journalistisches Handwerk, Verantwortung und seine Kritik an den Spielekritikern.

Das Interview ist eine Ergänzung eines knapp dreistündigen Interviews mit Tom Werneck. Das komplette Gespräch könnt ihr im Podcast Boardcast von Frederik Malsy nachhören

Du rezensierst seit mehr als fünfzig Jahren Spiele. Was können Blogger, Youtuberinnen und Podcaster von einem alten Hasen wie dir lernen?

Den richtigen Umgang mit Sprache und journalistisches Handwerk. Dazu gehört beispielsweise: kurze Sätze schreiben, Fremdwörter meiden und aufs Passiv verzichten. Wichtig ist auch, die Botschaft an den Anfang zu stellen.

Sollte jede Rezension mit dem Fazit beginnen?

Die meisten Artikel werden nur angelesen, viele Videos nach wenigen Sekunden ausgeschaltet. Deshalb ist es wichtig, die Kernaussage zu Beginn zu formulieren. Sonst bekommen Leser, Hörer oder Zuschauer sie nicht mit. Menschen fragen sich: Gefällt mir ein Spiel? Unsere Aufgabe als Kritiker ist es, die Frage schnell zu beantworten.

Geht es nicht vielmehr darum, ob mir als Kritikerin oder Kritiker ein Spiel gefällt?

Ja, genau darum geht es. Eine Spielkritik muss klar Stellung beziehen. Das ist der Wert einer Kolumne. Wenn ich mehrmals eine Filmkritik lese, in der ein Drama gelobt wird, ich mich im Kino aber jedes Mal langweile, dann kenne ich den Maßstab des Kritikers. Ich weiß: Wenn diese Person Dramen lobt, gehe ich besser nicht ins Kino. Die Korrelation zwischen einer klaren Haltung und dem Maßstab des Kritikers macht eine Kritik wertvoll. Eine einzelne Kritik hat deshalb keinen Wert, weil die Korrelation zu den Maßstäben des Kritikers fehlt.

Bernward Thole forderte 1992 Kritikerinnen und Kritiker mit seinem Artikel „Umrisse einer Spielekritik“ dazu auf, über den Schachtelrand zu blicken. Sie sollten Politik, Kultur und das Weltgeschehen miteinbeziehen.

Da hatte er Recht. Eine gute Spielkritik ist mehr als eine Regelwiedergabe plus Fazit. Sie ordnet ein und schafft einen Kontext. Besonders bei Spielen mit erzählerischem oder historischem Hintergrund gelingt das gut. Ein weiterer Aspekt ist die formale Seite: Gestaltung, Materialqualität und vor allem das Verhältnis von Preis zu Wert. Aktuell verkaufen viele Verlage ihre Spiele über die Schachtelgröße und nicht über den Inhalt. Dabei zeigen Verlage wie Oink Games, dass in kleinen Schachteln große Spiele stecken können. Das muss eine Kritik erkennen und benennen.

Ist Kontext überhaupt interessant? Die meisten Menschen wollen doch nur wissen, ob das Spiel gut oder schlecht ist.

Wenn du einen Spiegel-Artikel liest, hast du zwei Optionen: Entweder du liest den letzten Absatz mit den Fakten. Oder du steigst vorne ein, wo ein erzählerischer Aufhänger steht. Gute Kritiken fesseln dich durch sprachliche Eleganz, Kontext, originelle Perspektiven und eine gelungene Bewertung des Spiels. Das ist journalistisches Handwerk.

Gehört dazu auch der Blick auf die Autorin oder den Autor?

Das Ziel einer Kritik besteht darin, den Rezipienten eine mündige Kauf- oder Spielentscheidung zu ermöglichen. Dafür braucht es den passenden Kontext. Als Kritiker ist es nicht meine Aufgabe, den Autor zu bewerten. Ich stelle ein Spiel vor. Die Leserschaft will wissen, ob das Spiel etwas für sie ist. Eine Ausnahme von dieser Regel ist es, wenn der Autor so stark polarisiert, dass er nicht ausblendbar ist. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn Donald Trump ein Spiel veröffentlichen würde. In allen anderen Fällen geht es ums Produkt, nicht um die Person.

Was, wenn sich eine Autorin oder ein Autor menschenverachtend äußert?

Dann sind wir wieder bei der Frage: Welche Eigenschaften muss ein Kritiker mitbringen? Die Antwort hängt auch von der Persönlichkeit und Standfestigkeit des Kritikers ab, von dem, was er sich zutraut. Der Kritiker gerät selbst in die Kritik, wenn er etwas beschreibt oder sich weigert, es zu beschreiben. Jede Persönlichkeit eines Kritikers ist immer verbunden mit einem dahinterstehenden Weltbild, einem Bildungsstandard und einem sehr breit gefächerten Spektrum an Eigenschaften. Ich als Kritiker muss bei jedem Einzelfall entscheiden, welche Position ich beziehe: Greife ich das Thema auf? Lasse ich es anklingen? Oder negiere ich es? Es gibt keine Regel, die sagt, wie man sich verhalten muss.

Vor kurzem erschien dein Buch „Das moderne Brettspiel„. Darin schreibst du über die „Spiel des Jahres“-Jury:

„Die Bezeichnung als Kritikerpreis stellt ausdrücklich klar, dass es sich um die aggregierte subjektive und individuelle Meinung einzelner Kritiker handelt, von denen es jedoch immer weniger gibt und die zunehmend von Bloggern oder Videoproduzenten abgelöst werden, die ihre Produktionen oder Webseiten häufig durch Werbung oder Sponsoring finanzieren. Damit rückt die Kernqualität der Jury in den Bereich der Fragwürdigkeit, ob sie nach wie vor unabhängig von externen Einflüssen, insbesondere von der Spieleindustrie und dem Spielehandel, entscheidet.“

Was meinst du damit?

Mir geht es um die Frage, ob die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ noch ein Kritikerpreis ist.

Wieso sollte sie das nicht sein?

Es ist eine offene Frage, die eine Diskussion anstoßen soll: Handelt es sich bei der Auszeichnung noch um einen Kritikerpreis? Oder ist es inzwischen eine Auszeichnung von Enthusiasten, die sich gut kennen und vernetzt sind?

Du wirfst der Jury nicht nur vor, sich durch Spieleindustrie und Handel beeinflussen zu lassen, sondern sprichst ihr auch die Kompetenz ab, Spiele kritisch zu beurteilen?

Ich stelle lediglich infrage, ob die Auszeichnung heute noch in dem Sinn vergeben wird, wie sie ursprünglich gedacht war. Das heißt nicht, dass ich der Jury die Kompetenz abspreche, Spiele kritisch zu beurteilen. Aber man muss aufmerksam beobachten, wie sich die Mediennutzung und Finanzierung, vor allem auf Youtube, auf die Inhalte auswirken.

Youtube gehört Google und nicht den Brettspielverlagen. Außerdem haben Kanalbetreiber kaum Einfluss auf die Werbung, die vor ihren Videos gezeigt wird.

Ich habe meine Aussagen als Diskussionspunkt eingestellt. Ist die Auszeichnung nach wie vor ein Kritikerpreis? Diese Frage sollte man im Auge behalten. Das ist auch vor dem Hintergrund der Veränderungen in der Medienlandschaft relevant.

Wieso? Rezensieren Jurymitglieder, die im Internet aktiv sind, unkritischer als Jurymitglieder in traditionellen Medien?

Ich bestreite nicht, dass die Jury den Spielejahrgang kritisch bewertet. Vielleicht habe ich meine offene Frage etwas zu scharf formuliert. Mir war es jedoch wichtig, das Thema „Abhängigkeit von Werbung“ anzusprechen. Auch Werbung für Rasierklingen oder andere branchenfremde Produkte bringt Geld ein – und kann daher zu Missverständnissen führen. Sollte meine Formulierung den Eindruck erweckt haben, der Jury eine Abhängigkeit von der Branche zu unterstellen, bedaure ich das. In der Dissertation beziehungsweise in meinem Buch lässt sich das leider nicht mehr ändern. Sobald Werbung im Spiel ist, muss man sehr genau hinschauen. Diesen Denkanstoß wollte ich geben – nicht mehr und nicht weniger.

Die Jury schreibt auf ihrer Homepage:

Die Jury entscheidet unabhängig von externen Einflüssen. In die Jury werden Spielekritikerinnen und -kritiker berufen, die für deutschsprachige Medien arbeiten – und die das schon so lange tun, dass ihre Kompetenz nachgewiesen ist. Wer selbst in irgendeiner Weise mit der Erfindung, Produktion oder Vermarktung von Spielen zu tun hat, kann nicht Jurymitglied werden oder bleiben.

War das schon immer so?

Ja, bevor wir die Jury gründen konnten mussten wir bestimmte Dinge festlegen. Uns war schon damals eine vollkommene Unabhängigkeit der Jurymitglieder von Industrie und Handel in der Spielebranche wichtig. Wer Spielregeln übersetzt, bearbeitet oder als Autor ein Spiel veröffentlicht, kann nicht Jurymitglied sein, da er sonst seine eigenen Spiele begutachten würde. Eine weitere Bedingung war, dass ein Jurymitglied entweder angestellter Journalist mit einem festen Einkommen ist. Oder er verdient mit einem anderen Beruf so viel Geld, dass er davon leben und seine Familie ernähren kann und keinerlei weiteren Geldzufluss aus anderen Quellen benötigt.

Du hast die Jury im Jahr 2009 verlassen. Andere ehemalige Jurymitglieder sind dem Verein nach ihrem Austritt als beratende Mitglieder erhalten geblieben. Du nicht. Wieso?

Die Jury hat keine Alumni-Kultur. Welche ehemaligen Mitglieder der Jury wie verbunden bleiben, ist sehr selektiv. Es gibt keinen Automatismus. Eigentlich müsste das in einem Verein klar geregelt sein. Da dies nicht der Fall ist, verfährt die Jury nach Belieben – mit dem einen so, mit dem anderen so.

Woran liegt es, dass die Jury keinen Kontakt mehr mit dir haben will?

Das weiß ich nicht.

Fühlst du dich ungerecht behandelt?

Nein, die Jury war im übertragenen Sinne ein Kind, das Bernward Thole und ich gemeinsam mit anderen Personen großgezogen haben. Meine echten Kinder führen heute ihr eigenes Leben. Das gilt auch für die Jury. Das ist in Ordnung, auch wenn ich nicht immer mit den Entscheidungen einverstanden war und bin. Das ist normal. Eltern sind nie immer damit einverstanden, was ihre Kinder machen. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre, denn dann würde sich nichts entwickeln. Ich schaue mit Neugier und Freude zu, welche Spiele die Jury auswählt und wie die Szene darauf reagiert.

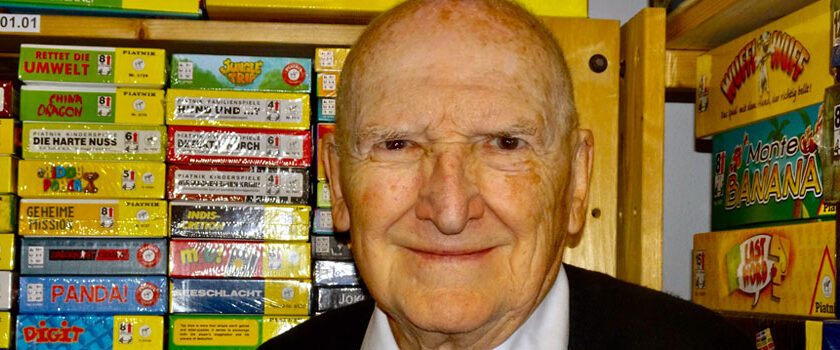

Tom Werneck

Tom Werneck wurde 1939 geboren. Seit den frühen 1970er-Jahren schrieb er Spielekritiken, unter anderem für die Zeit, die Frankfurter Rundschau, den Münchner Merkur und die Nordwest-Zeitung Oldenburg. Hinzu kommen über vierzig Buchveröffentlichungen als Autor, Co-Autor, Herausgeber oder Übersetzer. Zusammen mit Bernward Thole war er eine treibende Kraft bei der Gründung der Jury „Spiel des Jahres” und des Deutschen Spielearchivs, das mittlerweile nach Nürnberg verlagert wurde. In Haar bei München etablierte Werneck das Bayerische Spiele-Archiv. Er initiierte die Internationale Spieleerfinder-Messe, die inzwischen fester Bestandteil der Internationalen Spielwarenmesse Nürnberg ist.

Im Alter von 85 Jahren promovierte Werneck an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle über die Entwicklung von Brettspielen in Nachkriegsdeutschland zwischen der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Jahrtausendwende.

Danke für dieses wirklich spannende Interview. Ich stimme Tom selten umfassend zu. Aber hier steckt viel Wahres und Interessantes drin. Auch wenn der zweite Teil etwas nach Frust klingt, stößt er auch damit eine wichtige Diskussion an.